歴史遺産の学びは

遺産を資産に換えて

未来に活かしていくこと

私たちが夢や、理想の未来を思い描くには、必ずや歴史が必要です。なぜなら、現在の人々の暮らしは疑いなく過去の経験の先に成り立っているからです。その膨大な過去の情報である歴史の蓄積が、ここから未来に向かう私たちに、数多くのヒントを与えてくれているのです。地中に眠る過去の人々の営み「考古学」、古文書に記された記述「文献史学」、祭りや人々の営みなど伝えられた伝承「民俗・人類学」、歴史ある古い建物や都市の変遷「建築史学」…さまざまな専門分野の視点から歴史を調べ、読み解き、論じ、その魅力や意義を伝え、人々の未来に生かす「温故知新」の精神が、歴史遺産学の楽しさであり、大切な学びでもあるのです。

※旧歴史遺産学科 紹介動画

Feature

特徴

1年次からはじまる専門教育

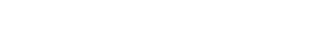

「鉄は熱いうちに打て!」大学に憧れ、知的欲求の塊となっている新入生諸君は1年生から専門演習がはじまります。少人数制で教員が学生1人1人にしっかり寄り添いながら、地域の成り立ちを理解するのに必要な自然や社会の見方や読み方、その技術を、実際のフィールドに出て学んでいきます。

「あるく・みる・きく・考える」フィールドワークの質と量

コース専門科目の約50%が演習とフィールドワーク。本物と向き合うことでしか得られない着眼点や発想を大切にし、地域に役立つ実践的な研究を推奨します。その結果、多くの人材が地域へと巣立って活躍しています。

学科連携で磨かれる表現力と感受性

他学科コースとのプロジェクトを通じて養われる、調査内容をより視覚的に伝えるスキルやさまざまな考え方への理解、コミュニケーション力は社会のあらゆる場面で自らの可能性を広げてくれる力となります。ビジュアル・アウトプット!新しい歴史表現を創出します。

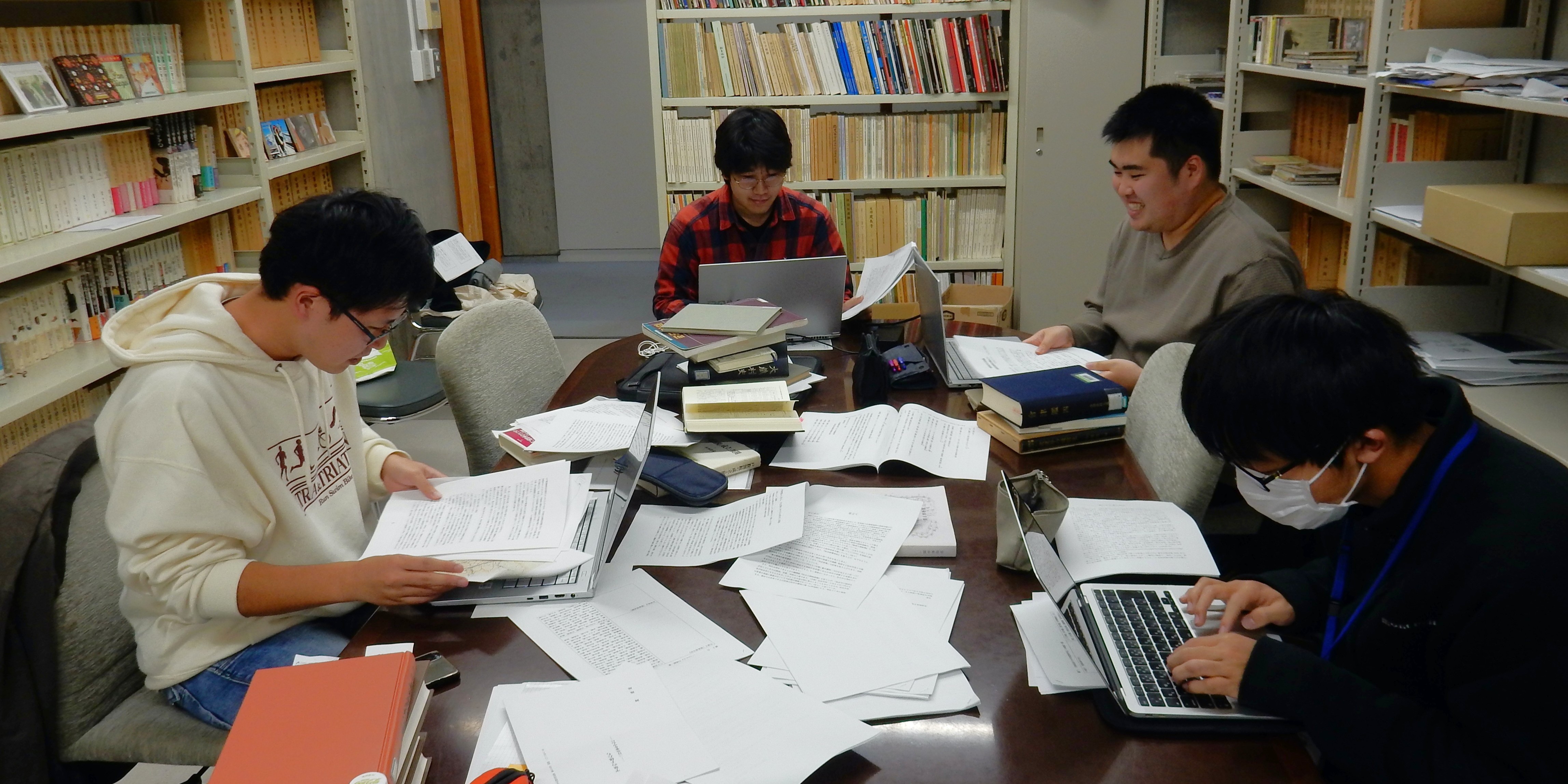

地域との連携で歴史文化のリアルに出会う

フィールドでは地域の人たちが先生になる。酒田市・上山市・白鷹町・小国町、その他の地域行政と連携し遺跡発掘・古文書・民具・民家、そしてウサギ狩りやお祭り、本物とのふれあいがリアルな感動と知的興奮を生み、気付きから学びへと変化します。

Curriculum

授業紹介

フィールド調査で現場から学び、丁寧な解読、分析を通じて編み出した成果を現場にフィードバックするやりがいのある学びです。

1年次

知識をもってフィールドを歩く

歴史遺産の全ての分野の演習を通じて現地を訪れ、観察し、記録を取る歴史遺産の学びに欠かせないフィールドワークの基礎的な知識、技術を身に付け、併せて歴史遺産各分野の魅力や意義を体験します。

フィールドワーク1:教員と一緒に、山形市内および、東北エリアの都市に一泊しながら、博物館や古建築の見学やまち歩きを通じて、歴史遺産の見方、分野別の特徴などを現地で実体験します。

| 〈 講義 〉 | 〈 演習 〉 | 〈 フィールドワーク 〉 | |

|---|---|---|---|

| 前期 |

|

|

|

|

|||

| 後期 |

|

2年次

専門的な調査研究スキルを習得

自身の興味や特技に合った2 つの専門分野を選択し、現地踏査や文献調査などそれぞれの専門知識、技術を体験する応用的な実践演習を通じて学びを深め、さらに専門的な研究への道筋を切り拓いていきます。

考古学応用演習:考古学分野では、発掘調査に必要な機器を使っての測量技術の習得、調査結果のまとめとしての作図作業など実践的な現場で生かせる専門的なスキルを学びます。

| 〈 講義 〉 | 〈 演習 〉 | 〈 フィールドワーク 〉 | |

|---|---|---|---|

| 前期 |

|

|

|

| 後期 |

|

||

|

3年次

主体的に調査研究する

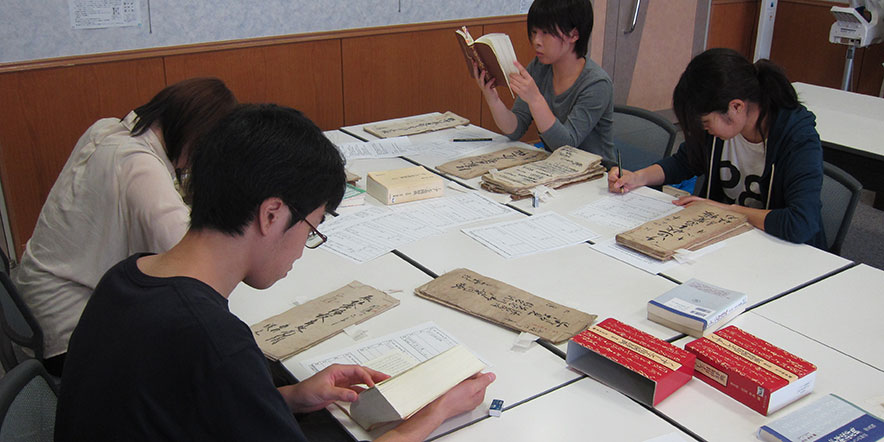

各専門分野の研究室を選択、所属しながら、ゼミ教員の指導による専門的な演習を通じて、仲間と共に自ら見出したテーマの調査、研究に挑みます。

3年のゼミは、分野のゼミごとに文献資料や先行研究論文を読み込んだり、現地調査、実測などを通じて、論文作成の手法、研究資料収集の実践などを学び、来たるべき4年の卒業研究に備えます。

| 〈 講義 〉 | 〈 演習 〉 | 〈 フィールドワーク 〉 | |

|---|---|---|---|

| 前期 |

|

|

|

| 後期 |

|

|

4年次

研究を深め、表現する

各研究室でのゼミ活動を深め、歴史遺産各分野のエキスパートとしての資質を磨き、その集大成として論文やビジュアルプレゼンテーションを通じて、地域に還元する卒業研究の最終成果を結実させます。

卒業研究:自身が選んだテーマでゼミ教員の指導を受けながら、これまで4年間の学びの集大成としての卒業研究を進めます。年明けには大教室で全員が研究成果を発表します。

| 〈 講義 〉 | 〈 演習 〉 | 〈 フィールドワーク 〉 | |

|---|---|---|---|

| 前期 |

|

||

| 後期 |

|

||

活動 Pick Up!

北海道有珠モシリ遺跡の発掘

北海道伊達市にある縄文時代の貝塚や墓の発掘調査に、1年次から参加することができます。約2500年前の遺物や人骨に直に触れることができる貴重な体験です。

春…キャンパス周辺の田圃を借りて田植え体験

大学のある上桜田の田圃で、地元農家の皆さんのご指導をいただき、田植え、稲刈りを実施。体験を通じて土地の利用法、伝統的な農作業技術、農具の変遷、地域コミュニティの実態など、東北の食文化である農業を民俗学的な視点から実践的に学びます。

秋…大学を会場とした学会の全国大会に参加

2024 年秋には、動物考古学会の全国大会が本学で開催され、全国の学者、研究者たちが集まりました。研究発表や大会イベントなどに積極的に参加して、専門的な学問の面白さや奥深さ、研究者たちの熱意や取り組みの姿勢に直接触れる好機となりました。

冬…高校生へ研究の門戸を開く「レキタン」

2024 年度より歴史遺産学科が主催する「歴史探究ポスター発表コンクール」略して「レキタン」を実施。山形県内の高校生を対象として、歴史の学びをポスターに仕上げて応募してもらい、審査、表彰します。高校から大学へと歴史の学びをつなげる新たな試みです。

Career

進路

取得可能な資格

小学校教諭一種免許状、中学教諭一種免許状(社会)、高校教諭一種免許(地理歴史)、学芸員

※指定の科目を受講することで取得できます。

主な進路実績

文化財専門職 上山市/北秋田市/燕市/日光市/南相馬市/留萌市

公務員一般職 小国町/栗原市/丸森町/宮城県/村田町/米沢市

民間文化財専門職 イビソク/環境測定サービス/空間文化開発機構/瑞巌寺/仙台市市民文化事業団/高見屋旅館/福島県文化振興財団/メディアゲートひがしね

教員 仙台育英学園/東京都公立学校教員

総合職 イオン東北/佼成出版社/きらやか銀行/精英堂印刷/日光市観光協会/農山漁村文化協会/山形おきたま農業協同組合/山形県食肉公社/山形県商工会連合会/ヨドバシカメラ

進学 東北芸術工科大学大学院/東北大学大学院/北海道大学大学院 ほか

※旧歴史遺産学科の2020~2023年度実績から抜粋

Professor

教員紹介

青野 友哉

Aono Tomoya

教授/先史考古学、骨考古学

遺跡から発掘されたモノをじっと観察していると、時折、小さな気付きが生まれます。数千年前の人と対話する楽しさがそこにはあります。小さな気付きの積み重ねから仮説が生まれ、試行錯誤の末にそれを証明できたとき、誰も知り得なかった事実に初めて触れられ、心が躍ります。その事実が現代と未来を見つめる新たな視点となり、社会の誰かの役に立ったとき、より大きな喜びが待っています。

コースでは、考古・歴史・民俗の学問と現代社会を結びつける「歴史遺産マネジメント」にも力を入れています。歴史的建造物・まちづくりを専門とする志村直愛教授が加わり、コース全体で地域の文化財を研究し、保護と活用を担う専門家を育成します。研究の楽しさとともに、その一歩先の世界を観に行きましょう。