オン・ザ・ロード・アゲイン

ゴールデン・ウィーク、あれは幻だったのだろうか。あの輝かしい日々はあっという間に過ぎ去ってしまった・・・。それなりに楽しんだほんのりとした記憶はあるが、泡沫(うたかた)の夢だったような気もする。確かにあったはずの連休の実感が、いまやすっかり消えてしまったのだから、あれはやっぱり幻だったのかもしれない・・・。

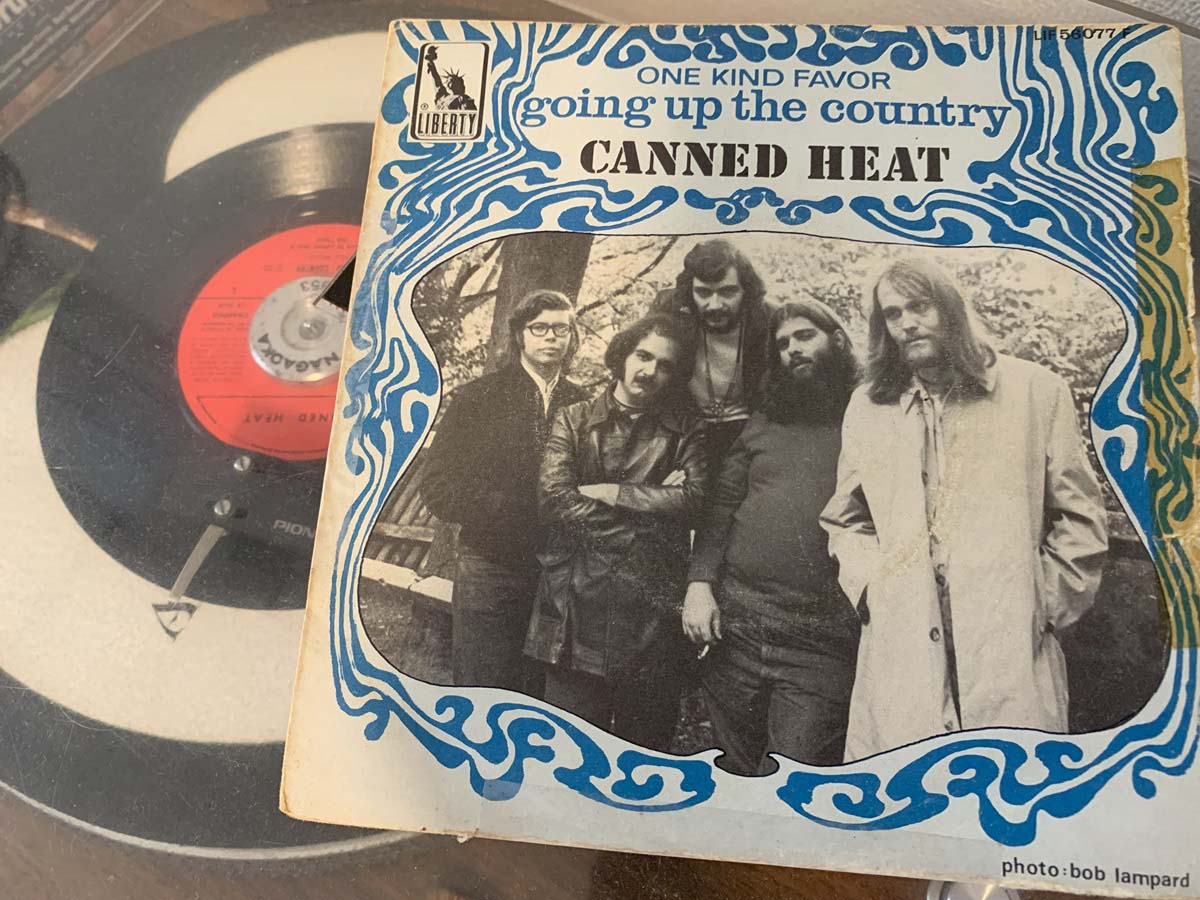

なにはともあれ、わたしは5月の連休の間、自転車の旅に出ていた。東京-山形間の旅から2ヶ月弱、ふたたび旅に出たのだ。オン・ザ・ロード・アゲインだ。「オン・ザ・ロード・アゲイン(On the Road Again)」といえば、60年代末のアメリカのアート・ロックの代表格と評されるバンド、キャンド・ヒート(Canned Heat)のヒット曲だ。うーん、ロック史を語るうえで欠かせない貴重な記録映画『ウッドストック』が観たくなる。そして、彼らのもうひとつの有名なヒット曲といえば「ゴーイン・アップ・ザ・カントリー(Going Up the Country)」だ。街を離れて田舎へ向かおうじゃないかと呼びかけるこの歌を口ずさみながら、わたしは自転車にふたたびまたがった。

1968年発表のこの「ゴーイン・アップ・ザ・カントリー」を歌うのは、ただの裏声と片づけてしまうにはもったいない、腹に力が入っていないフニャフニャした独特の歌声がクセになるアラン・”ブラインド・アウル”・ウィルスン(Alan “Blind Owl” Wilson)だ。1970年に早逝してしまったのが惜しまれる。そのアランが「セカセカした街を出て、田舎へ行こう」と裏声でヘナヘナと歌っている。移動そのものが歌になり文学になるのは、アメリカの伝統である。それはもちろん「移動」という行為そのものがドラマを生むものであり、また、そこにメッセージを込めやすいからだ。1968年頃といえば、アメリカでは“Back to the Land Movement(大地へ帰れ運動)”というものが一部で流行していた。消費文化にさよならを告げ、政府のいいなりになることを拒否し、田舎で自給自足の暮らしをしようではないかと主張する運動だ。そんな主張を込めながらナヨナヨっとした声で旅を歌うキャンド・ヒート、実に魅力的である。昔から、そういう人にわたしはなりたいとずっと思っている。

それでは、この歌に乗せて、わたしの自転車旅にお付き合いを。

秋田への旅

日々暮らしていれば、誰しも同じことの繰り返しになるものである。毎日違う場所に飛び回るような仕事をしているのでない限り、どこかに行ってみたくもなる。そんな気持ちの人々を煽るかのように、曲はこう始まる。

I’m goin’ up the country, baby, don’t you wanna go?

ぼくは田舎へ行くよ ベイビー、行きたくないかい?

I’m goin’ up the country, baby, don’t you wanna go?

ぼくは田舎へ行くよ ベイビー、行きたくないかい?

I’m goin’ to someplace where I’ve never been before

ぼくは今まで行ったことのないどこかへ行くよ

この曲で気分が高揚したわたしは、まだ行ったことのない秋田へ自転車で向かうことにした。スタート地点は山形市の真ん中、文翔館。目的地の秋田駅は210キロ先。朝7時前にスタートだ。自転車で走ること1時間ちょっと、街を抜けるとあっという間に山と川の景色が広がった。

I’m goin’, I’m goin’ where the water tastes like wine

ぼくは行くよ ワインのような水があるところにね

I’m goin’ where the water tastes like wine

水がワインのような味のするところに行くんだよ

We can jump in the water, stay drunk all the time

ぼくらはその水に飛び込んで、ずっと酔っ払ってるんだ

ワインの味がする水が流れている、そんな養老の滝みたいなところなどあるわけない。けれど、旅の高揚感は、最上川の水が魅惑的なワインみたいに見せてくれた。日常から離れれば、何でもないものが輝いて見えるようになる。

I’m gonna leave the city, got to get away

ぼくは街を離れるよ、逃げなくっちゃ

I’m gonna leave the city, got to get away

ぼくは街を離れるよ、逃げなくっちゃ

All this fussin’ and fightin’, man, you know I sure can’t stay

この騒ぎや争いのどれもこれも、絶対にこんなところに居てられない

トンネルを抜け、街の喧騒、積み重なった仕事、面倒なあれやこれ、すべてを置き去りにしてそれらから逃げ切った!すると目の前には、見事な新緑が広がっていた。いつもは遠くに見える鳥海山がとても近い。そして、輝いている。空気がキラキラして見える。

Now, baby, pack your leavin’ trunk, you know we’ve got to leave today

さあ、ベイビー、旅の荷物を詰めて、今日出発しなきゃ

Just exactly where we’re goin’ I cannot say, but

どこに行くかははっきりとは言えないけれど

We might even leave the USA

アメリカからさえ出てくかもね

’cause there’s a brand-new game I don’t wanna play

やりたくない新しいゲームも始まってるからね

山のなかをしばらくの間走り続けると、ついに日本海が見えた。時計の針は夕方5時を指していた。この頃には、最初に飛ばしたせいで再発した膝の痛みがピークに達し、ゴールできるか危うくなっていた。けれど、我慢して進むしかない。何かイヤなことがあっても、屈してはいけないのだ。自分の力で進むことが、困難を切り抜ける唯一の方法なのである。

この歌はお気楽な旅の歌と思いつつ、実は、強烈なプロテスト・ソングだということがこのスタンザでわかる。「やりたくない新しいゲーム」とは、当時のベトナム戦争のことだろう。だから、我慢ならない政府のやり方に反対する意味で、アメリカからも出て行ってしまうかも、とアランは歌っているのだ。体制からの「ドロップ・アウト(離脱)」は当時、前向きな主張があった。

一方、この旅からの「ドロップ・アウト」は後ろ向きだ。ここでやめてしまえば自分に負けたことになる。だから、涙をこらえてゴールまでヘロヘロになりながら進んだ。ロックとは忍耐とやせ我慢でもある、きっと。

No use for you runnin’ or screamin’ and cryin’

あわてたり叫んだり泣いたりするのは無駄

’cause you’ve got a home as long as I’ve got mine

だって、ぼくの家があるかぎり、きみにも家があるからね

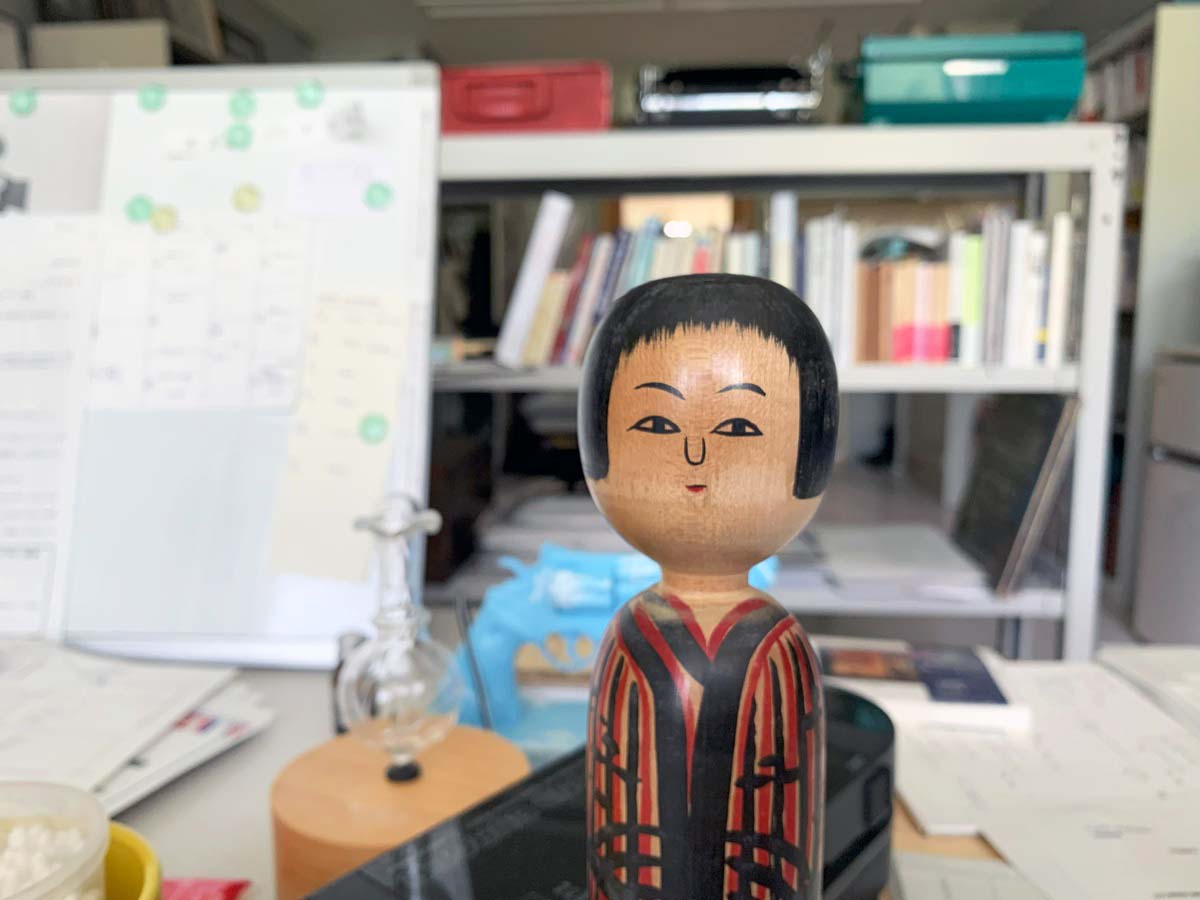

そして夜7時半、秋田駅に到着。疲れすぎて写真を撮る余裕はなかった。よく眠って、翌朝、帰ろう。膝が痛かろうと、道のりが遠かろうと、あわてても仕方ない。帰る家があるから、旅ができるというものだ。この歌の最後の一節を噛みしめて、そして、おみやげのこけしを抱えて日常へと帰ってきたのであった。

5月病になっている暇はない!次回のコラムではサプライズ企画がいくつか発表される予定である。乞うご期待!

それではまた。次の1曲までごきげんよう。

Love and Mercy(文・写真:亀山博之)

BACK NUMBER:

第1回 わたしたちは輝き続ける~ジョンとヨーコの巻

第2回 バス停と最新恋愛事情~ザ・ホリーズの巻

第3回 孤独と神と五月病~ギルバート・オサリバンの巻

第4回 イノセンスを取り戻せ!~ザ・バーズの巻

第5回 スィート・マリィは不滅の友~フレイミン・グルーヴィーズの巻

第6回 ツンデレな愛をかんがえる~ザ・ビートルズの巻

第7回(芸工祭直前edition) ゲットしに来て!~バッドフィンガーの巻

第8回(芸工祭報告edition) 浦島と美女をめぐる仮定法~ブレッドの巻

第9回 夢見る人~ニッキー・ホプキンスの巻

第10回 脱構築 DE ビートルズ~ザ・ビートルズ・その2の巻

第11回 年末年始はファンキーに!~イーグルスの巻

第12回 自転車でいこう~クイーンの巻

第13回 卒業の先に~サイモン&ガーファンクルの巻

第14回 船出のとき~ロッド・スチュワートの巻

第15回 恋の縦横無尽~クリストファー・クロスの巻

亀山博之(かめやま・ひろゆき)

1979年山形県生まれ。東北大学国際文化研究科博士課程後期単位取得満期退学。修士(国際文化)。専門は英語教育、19世紀アメリカ文学およびアメリカ文学思想史。

著書に『Companion to English Communication』(2021年)ほか、論文に「エマソンとヒッピーとの共振点―反権威主義と信仰」『ヒッピー世代の先覚者たち』(中山悟視編、2019年)、「『自然』と『人間』へのエマソンの対位法的視点についての考察」(2023年)など。日本ソロー学会第1回新人賞受賞(2021年)。

趣味はピアノ、ジョギング、レコード収集。尊敬する人はJ.S.バッハ。