Stage Fright~舞台上の恐怖

6月のはじめのこと、わたしはピアノの発表会に出た。人前でピアノを演奏することはまったく初めての経験であったから、それはもう緊張した。ステージのピアノの前に座り、楽譜を置く。自分の意志ではどうにも制御不能の滝の汗、思うように動かなくなってしまった10本の指、楽曲にだけ専念しようにも客席からの視線に気を取られる不埒な思考回路…。あの状況は、舞台で緊張に押しつぶされそうな男を歌ったザ・バンドによる1970年の名曲「ステージ・フライト(Stage Fright)」そのものだった。今でこそ笑ってふりかえることができるが、なんともぎこちない時間を過ごしたものだ。

ステージ・フライトとは、舞台上の恐怖のことである。見事な言葉が英語にはあるものだ。それだけ多くの人が似たような経験をしているのだろう。だからといって、それに対する最高の対処法も万能薬もないのはどうしたものか。AIがすべてを解決してくれそうな期待がこの世界の一部分に広がってはいるが、ステージ・フライトの完全なる克服法を教えてくれない限り、わたしはAIなんて信用しないことにしたい。つまり、人間の心とは、全能を気取るAIの及びもしない「手に負えなさ」があるから、世の中は面白いんだ!と言いたい。

無邪気な子どもと邪(よこしま)なわたし

そういえば、ピアノの発表会では、演奏中まったく緊張していない奇特な人たちがいた。そう、子どもである。彼らは終始笑顔で、演奏の途中で客席にいるお父さんやお母さんを探し出して笑顔を振りまくほどの余裕があった。見習いたかった。けれど、できなった。なぜなら、わたしは彼らの持つ無邪気さをとっくに失っているからだ。わたしはもはや邪(よこしま)なのだ。バッハをかっこよく演奏しているところをみんなに見てもらいたい、そんな邪な気持ちが心を支配し、あげくの果て、緊張で自滅する。こんな結末は、邪な人間にはぴったりであったともいえる。

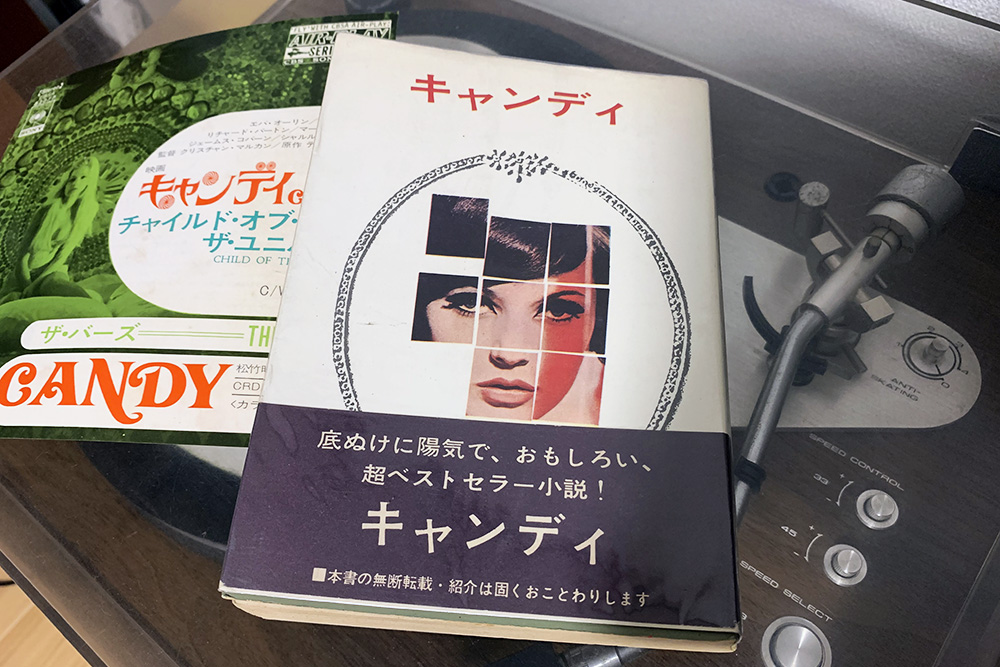

無邪気な子どもと邪な大人の対比を描いた映画があった。1968年公開、クリスチャン・マルカン監督の『キャンディ(Candy)』である。これはカルト映画の部類に入るであろう。ヒッピー文化を伝えるB級セクシー・コメディの殿堂入り確実な作品だ。ザ・ビートルズのリンゴ・スターが出演していなかったら、観る人はもっと減っていたのではなかろうか…。とにかく、変な映画だ。

映画『キャンディ』をひと言で説明するならば、セクシーな肢体と純粋無垢な心を持った主人公キャンディ、そして、そのキャンディの魅力に取り憑かれたどうしようもない大人の男たちのしょうもない物語である。脚本はテリィ・サザーン。かの名作『イージー・ライダー(Easy Rider)』の脚本も手がけたりしている、当時の映画業界で活躍した人物だ。旧体制からの脱却、性の解放、新たな価値観の模索、サザーンの手がけた作品はどれも、そんなテーマが下敷きとなっていると思う。汚れてしまった大人に必要なのは、純粋な子どもの心を取り戻すことなのだ。

テーマはイノセンス

『キャンディ』と『イージー・ライダー』は同じ脚本家が手がけているという共通項のほか、ザ・バーズ(The Byrds)の曲が使われているという共通項もある。

諸行無常を川の流れになぞらえつつ、キャプテン・アメリカとビリーの死の意味を考えさせる「イージー・ライダーのバラード(Ballad of Easy Rider)」は名曲だった。一方、『キャンディ』で歌われる「チャイルド・オブ・ザ・ユニバース(Child of the Universe)」は、3拍子と4拍子の混在、難解または意味不明に陥るすれすれでメッセージは確かにあると思われる歌詞を備えている点で、迷わず名曲といえない代わりに、わけのわからない映画『キャンディ』にぴったりの曲であるのは間違いない。

Love for anyone who needs her

Reaching for the heights of gladness

あの娘を求める者に対する愛

Innocence is all that feeds her

無垢こそがあの娘を育むもの

Rollin’ through the mist

霧の中を転がり

Floating in a sea of madness

狂気の海に浮かび

喜びの高みに到達する

Or did she exist?

はたまた、あの子は実在したのだろうかChild of the Universe

宇宙の子

Giving freely of herself

自分自身を自由に惜しげもなく捧げ

Purity of truth rehearse

真実の純潔さが語られ

Leaving man her cosmic well

ひとは彼女の宇宙の源泉に抱かれ

ここではキャンディ自身のことが語られているのだろう。欲に溺れた大人を含め、すべての人類がめざすべきはキャンディの中にあるイノセンス、ということだろう、たぶん。そのイノセンス自体、そもそも存在したのだろうか?という不安げな問いはそのまま”Or did she exist?(はたまた、あの子は実在したのだろうか)”という一節に、迷える60年代当時のアメリカ人の声として集約されているように響いてくる。

イノセンスを求める伝統

無垢な子どもの心を大切にする文化というものは昔から確かにアメリカにはあって、それは脈々と今日まで受け継がれている。古くは、オバマ元大統領の愛読書だということでも知られる19世紀の思想家ラルフ・ウォルド・エマソンの論文「自己信頼(”Self-Reliance”)」にもそれは確認できる。せっかくなので、なかなか珍しい明治39年版「自恃論(自己信頼)」大谷正信訳を紹介する。当時の翻訳では、エマソンは「恵馬遜」になっている。なんとかわいい当て字だろう。そして、ポイントである引用は次のとおり。「幼児等の心意は完全なることとて、その眼は未だ他人の制する慮とならず、されば我等はその直視何物をも畏れざる面貌を眺むるの時、衷心忸怩として狼狽するなり。(179)」つまりはこうだ。無垢な心の子どもはなにものにも征服されておらず、それゆえ、その目を見る大人は、自分の心を恥じてうろたえる、とエマソンはいうのである。

大人になると失ってしまう子どもの感性、直感、価値観。ここでエマソンはそれらを尊重しているのがわかる。たいていの人間は大人になると、邪な打算で脳内が埋め尽されてしまうものだ。

エマソンの時代から100年以上経て書かれたザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンの「サーフス・アップ(Surf’s Up)」にも同様の主張がみられる。”A child is the father of the man(子どもこそ人間の父)”と歌うコーラスは、もはやアメリカの痛切な願いだとさえ感じさせる。痛切に聞こえてしまうのは、現実はその正反対だからだというのは言うまでもない。そうでなければ、邪な気持ちのせいで緊張して、ピアノがうまく弾けなくなったりしないはずだ。嗚呼、無垢な心はどこにいったのでしょうね、お父さん。

なにはともあれ、キャンディのような無垢な心でステージ・フライトを克服しようと願いつつ、The Byrdsのこの曲をもう一度聴いてみたいと思う。はたして心にイノセンスを取り戻せるでしょうか、わたしもあなたも?

それではまた。次の1曲までごきげんよう。

Love and Mercy

(文・写真:亀山博之)

BACK NUMBER:

第1回 わたしたちは輝き続ける~ジョンとヨーコの巻

第2回 バス停と最新恋愛事情~ザ・ホリーズの巻

第3回 孤独と神と五月病~ギルバート・オサリバンの巻

亀山博之(かめやま・ひろゆき)

1979年山形県生まれ。東北大学国際文化研究科博士課程後期単位取得満期退学。修士(国際文化)。専門は英語教育、19世紀アメリカ文学およびアメリカ文学思想史。

著書に『Companion to English Communication』(2021年)ほか、論文に「エマソンとヒッピーとの共振点―反権威主義と信仰」『ヒッピー世代の先覚者たち』(中山悟視編、2019年)、「『自然』と『人間』へのエマソンの対位法的視点についての考察」(2023年)など。日本ソロー学会第1回新人賞受賞(2021年)。

趣味はピアノ、ジョギング、レコード収集。尊敬する人はJ.S.バッハ。

RECOMMEND

-

2021.11.01|コラム

北の旅、南の旅|駆けずり回る大学教員の旅日記 #10/北野博司

#教職員#歴史遺産#駆けずり回る大学教員の旅日記 -

2023.02.22|コラム

石の島と人情|駆けずり回る大学教員の旅日記 #14/北野博司

#教職員#歴史遺産#駆けずり回る大学教員の旅日記 -

2024.04.24|コラム

第15回 恋の縦横無尽~クリストファー・クロスの巻|かんがえるジュークボックス/亀山博之

#かんがえるジュークボックス#教職員