TUAD Artist in Residence Program 2007 "立花文穂"

特別講義 スライドショー「文字のはじまりの風景をさがして」

講演+写真=立花文穂 Fumio Tachibana(アーティスト/アートディレクター)

聞き手=宮本武典 Takenori Miyamoto(東北芸術工科大学学芸員)

日時=2008年1月16日[水]17:30−19:30

会場=東北芸術工科大学こども芸術教育研究センターこども劇場

1. 遠野物語をめぐる旅

| 立花 | 立花です。よろしくお願いします。 前回のレクチャー『文字のはなし』では、印刷物とかグラフィックデザインの仕事を並べて実際に見てもらったのですが、今回は、現在進行中のプロジェクトとして僕が責任編集とアートディレクションを担当しているビジュアル誌『球体』[※1]のお話をしたいと思います。

2号目は、東北芸術工科大学のアーティスト・イン・レジデンスをきっかけにして、今まで縁のなかった東北をテーマに、いくつかのポイントを撮影してまわりながら、『球体』の編集イメージを固めていきました。ここ半年くらいの動きです。 今夜は、その時の僕が撮影した写真を皆さんにお見せします。 この内容が具体的に『球体』の紙面にまとめられていくのは2月の終わりですから、ちょっとその前に内緒でお見せするというわけです。 まず、昨年の春にここにいる学芸員の宮本さんの招きで、はじめてこの大学にやってきて、主な滞在場所になった大蔵村[※2]周辺を、「ここで何が出来るのか?」という視点で探るように観てまわりました。 その後、岩手県の遠野[※3]で民俗学者の赤坂憲雄さんと舞踏家の森繁哉さんが、『遠野物語』[※4]に関する旅に出かけると宮本さんから聞いて、『球体』の編集者である久保さんと一緒に無理やり車に乗り込んでくっついて行ったのです。 遠野で皆さんが何をしに行くのか、そこで何が起こるのか、何ひとつはっきり分らないままでしたが、とりあえずカメラを担いで。 柳田國男[※5]の『遠野物語』については、実は今でもそんなによく知らないのですが、とにかく民俗学とか、学術的な視点は抜きにして、真っ白な状況でスタッフと一緒にいろいろな所に車でくっついて行った。 森の奥にみんなで入ったと思ったら、森繁哉さんが木霊や河童に変身して踊っているみたいな状況が…何度も繰り返されていったのです(笑)。 僕はそうした風景とどんなふうに立ち合えば良いのかを探りながら、森さんの舞踏を撮影していったのです。 |

※1 球体(きゅうたい) |

||

|---|---|---|---|---|

| 宮本 | 柳田國男の『遠野物語』は、岩手県の遠野地方に伝わる民話の採集憚ですね。 河童やオシラサマ信仰、座敷童など伝承・伝説の類いを、日本近代の民俗学の父・柳田國男が聞き書きをしていったものです。 僕は残念ながら同行をお勧めするだけで森さんの舞踏を現場で目撃することはできなかったのですが、あの時の旅は、『遠野物語』の舞台となったいくつかのポイントで、赤坂憲雄さんが朗読をし、森さんが踊るという趣向だった。 立花さんは「東北」の入門編で、遠野、赤坂さん、森さんと、いきなりコアな場所と知性、それに身体に触れられたということですね。 |

|||

| 立花 | そうですね。 杖をついた老婆が鳥居をくぐって出てきたと思ったら、森さんだった…とかね。 みなさんがフィールドワークをしているところに同行している感じでした。 赤坂さんはドイツのカッセル大学[※6]の研究者たちを連れてきていて、彼らのためにすごく分りやすく民話の世界を解説してまわっていたので助かりました。 遠野地方の大きな地図をひろげて、一応はポイントを示してそこを目指して行くのですけれども、森さんは独断で進む傾向があるじゃない? それに一行がどんどん振り回されているって状況で(笑)。 例えば、この稲穂に囲まれて田んぼの真ん中に案山子みたいに立っているのも森さんです。 いきなり車をとめて降りていったと思ったら、農作業をしていたお婆ちゃんと話しはじめて。

大蔵村の肘折温泉[※7]に行った時にはじめてお会いしてから森繁哉さんは僕の中ですでに神話的な存在でした。 |

2. 文字の原型としての里山

| 宮本 | 肘折は大蔵村にある温泉街で、1200年の歴史を持つ古い湯治場です。 森繁哉さんはもともと大蔵村の出身ですし、民俗学者で東北芸術工科大学の大学院長でもある赤坂憲雄さんも、『子守り唄の誕生』を肘折に逗留して書き上げたりという縁があって、美術館大学構想室では肘折で昨年の夏から民俗学とアートのフィールドとして活用できないかと模索を続けていたのです。 既に夏には、建築・環境デザイン学科の学生と日本画の院生がコラボレートして灯籠をつくって、肘折に伝わる修験の火祭りで点灯したり、地域との連携がうまく機能しはじめていた。 そういう前提があって、今回のレジデンスに立花さんを招くにあたり、肘折温泉を滞在拠点に設定したのです。 僕がはじめて大蔵村にお連れした時も、森さんに里山の構造についてレクチャーを受けていましたね。 |

|||

|---|---|---|---|---|

| 立花 | そうそう。 最初に肘折に行った帰り、森さんが案内したいポイントがあると、「枡玉」という集落に連れて行ってくれた。 道路端に車を留めて「この風景は、尾根があって斜面があって、畑と民家が…これが里山の風景なのですよ」とか何とか話をされた。 正直に言って、その時は森さんの語る「風景」という言葉を、目の前にひろがる景色から捉えられずにいた。 でもそのことが、かえって東京に戻ってからも頭に引っかかっていたのです。 風景の原型についての森さんのお話は、僕からすればいわゆる象形文字までさかのぼる文字の原型と、もしかしたらリンクするのかなと思った。 それで岩手の遠野取材を経て、また11月に真冬の装備で肘折に入りました。 既に大蔵村全域に雪が降っていて、そこらじゅうで雪囲いがしてあった。 納屋とか玄関とかの建物の周囲だけでなく、庭木や植込みにも手近な材料でつくった覆いがしてあって、雪に潰されないように工夫がしてあった。 その場所にあるあり合わせのもので継ぎはぎでつくっていった雪囲いの造作が奇麗でした。 あと、屋根の色。グラデーションというか、色彩に妙な連続性がある。 そういう感じが面白かった。

|

|||

| 宮本 | 立花さんが本格的に山形入りした頃は、季節外れの大雪が降ったのです。 この時は肘折温泉だけでなく、森さんが活動の拠点にしている「柳淵」という集落も尋ねました。 そこでは、数十年前に廃村になった集落の痕跡を発掘するプロジェクトを進めている学生グループがいました。 大蔵村では民家に人が住まなくなると、すぐに火をつけて燃やしてしまうから、すぐに人が暮らしていた痕跡が失われてしまうのです。 彼らが冬期の映像記録を撮影しに、その集落の跡地にいくというので、立花さんとついて行ったのですが、なにしろ廃村ですから当然除雪もしていなくて、道なき道を重たいカメラの機材を担いでの移動でしたね。

|

|||

| 立花 | 学生が「10分くらい歩いて行くんですよ」って言うからついていったら、雪まみれになって片道で3、40分はかかった。あれじゃ帰ってこれない(笑)。 | |||

| 宮本 | 立花さんは雪に足を取られつつ移動しながらも、ポイントを決めて撮影をはじめていましたね。 横で見ていて思ったのですけれども、立花さんの撮影機材はセッティングに時間のかかる大判のクラシカルなカメラで、シャッターを切るまでの仕込みがすごく手間がかかる。 フィルムの入れ替えも大変そうでした。 でも、そのわりに、立花さんは「よいしょ」って雪 に差し込んだ三脚のポイントから、あまり場所を動かさないのですよね。 カメラをあっちこっち動かして「ここれでいいかな」とアングルを探すことを意図的にしていないように見えたのですが…これはさっきおっしゃったような、「風景の見方」に意味を見出しているのですか? |

|||

| 立花 | どうでしょうか。 良い写真を撮ろうという気持ちは基本的になくて、僕の言い方をすれば「文字」に見えるのかどうかなんですよ。 単純に読める、読めないという「文字」ではなくて、「文字」がつくられる過程に興味があるのです。 例えば、みんなが使っている「文字」がなかったとして、誰かに「山」の存在を伝えようとしたら、どんな「山」の姿を頭に思い浮かべるだろうかってことですね。 その時、頭の中に生み出される「風景」は、そのまま文字に移り変わっていく途中の、つまり文字の原型としての風景なのです。 僕はいつもその風景を探している。 あくまで僕にとってなのですけれど…。 そういうところで立ちどまってシャッターを押しているのです。 とにかく三脚を立てて、10秒とか20秒とか、少し暗い時には一分くらいシャッターを開けておかないと撮れないカメラですからね。 でも、そうやって1ヶ所ずつ留まって撮っていくこと自体が、僕の中では大事になっている。 そういうペースでものを見ることができるように、このカメラを使うようになって二年ぐらいです。 |

3. 団子と地蔵/集落のつながるカタチ

| 立花 | 肘折は谷底の行き止まりのような立地にあって、温泉街を歩いていても両側から山裾が迫ってくる。まるでカルデラ盆地の底に沈み込んだような感覚を憶えるのですが、そのさらにどん詰まりに、こんこんと湧き出ている源泉と、小さな団子屋さんがあるのです。 はじめて源泉を見に行った帰りに、ロケーションに惹かれて店に入って団子を食べたら、これがめちゃくちゃに美味しい。 場所のありようというか、店と源泉、それから近くの滝の風景も含めて気にいってしまった。

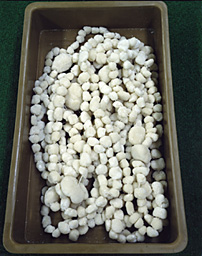

それで、肘折ホテルの柿崎雄一さんから、肘折地区には「講」という、一種のコミュニティがいくつも存在することを教えてもらったのです。 「契約講」とか「地蔵講」とか、一つの集落に、いろいろなカテゴリーのグループが存在している。 女将さんだけの講であったり、旅館の旦那衆だけの講であったり。 そして、そうしたいくつもの「講」のうちの1つが、年に1度、数十人で大きな数珠を回すという情報を聞いたのです。 「じゃあその数珠を見たい、見に行こう」となり、僕の中で、団子から数珠へと興味が移ったわけです。 温泉街の旅館のうちの一軒が数珠と木彫の地蔵さまをセットで保管していました。 数珠は木の箱に収められていて、畳の上でひろげると直径3メートルくらいの円になった。

女将さんに話を訊いたら、この数珠と地蔵のセットは、「地蔵講」という、旅館のご主人たちで構成されている講が1ヶ月ごとの持ち回りで管理し、それぞれに仏壇や床の間などにお供えしているとのことでした。 そこで「じゃあ、女地蔵はどこにあるの?」ってことになり、定期的に家々を回っていく地蔵たちを、「いまどこの家にいますか?」って旅館の皆さんに電話で探してもらって撮影したりしました。 面白かったのは、女地蔵については女将さん達しか詳しく知らないのですね。 集まって何をやっているのかも、男の旦那さん達は知らない、「歌を歌っているらしいけど…」みたいな感じでね。 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 宮本 | この写真は「男地蔵」ですね。 肘折の小さな集落の中で、先ほど立花さんがおっしゃったように、1ヶ月に一遍ずつ、地蔵がリレー形式でズレていくわけですね。 移動していく度に、それぞれの講のメンバーが集まって、話し合いをしたり飲んだり食べたりする。 これは集落内のコミュニティを円滑に回していくための慣習でもあると思うし、地蔵信仰とも結びついている。でもただ信仰深いということではなくて、日常生活にすごく溶け込んでいると感じましたね。

|

|||||

| 立花 | 現代で例えると、ミクシィの中で「地蔵コミュニティ」に入っていて、その中で誰かが持ち回りで幹事になって1ヶ月に1回くらいオフ会を開いてお酒を飲んで、「最近どうしてる?」みたいな感じですかね(笑)。 | |||||

| 宮本 | 立花さんの中で、風景を見て足を止めるというところから、肘折という集落の成り立ちとか、人々のつながり方みたいなところに、興味が移っていったということですね。 | |||||

| 立花 | そうですね。 風景から風習へというか。 カメラを担いで地蔵や数珠を旅館に見に行く時も、対応してくれた女将さんたちは、「なんでこんなものが珍しいの?」といった反応だったのですが、僕らからすると地蔵のリレーなんて非日常なのに、ここではごくあたり前の日常になっている状況が興味深かったですね。 それから、そういう旅館の人たちが代々住んできた過程が、年季のはいった囲炉裏や仏壇やこけしのコレクションといったかたちでそのまま残っているのも面白かった。 例えばお孫さんとその面倒を見ているお婆さんが、そうした空間を共有していて、プラスチックのお面と地蔵が混在している。

どの家もそうでしたね。 居間は子どもたちとお年寄りたち、異なる時間が一緒の空間で進んでいるという。 |

|||||

| 宮本 | そのあたりが森さんや赤坂さんが「ここはいいところだよ」って勧めてくれたポイントですね。 代々旅館を営まれて、たくさんの客人を迎えてきた歴史があるだけに、雪深い山奥の集落なのに、すごくオープンにいろいろなものを見せてくださった。 |

4. 餅の数珠まわし

| 立花 | 11月の滞在を終えて、いったん、肘折から東京に帰ってから、団子のこと、数珠のこと、それから講の仕組みについていろいろ考えてました。 そうしたらあの大きな数珠がまわっていくイメージが膨らんでいった。 それですぐに宮本さんに手紙を書いて…。 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 宮本 | 「数珠を餅でつくって、実際の地蔵講の集会でまわしてもらいたい」ってファックスに書いてありました(笑)。 | |||||

| 立花 | そう。 どうしてもやりたいからお願いしますってファックスを送ったら、ちゃんと段取りを組んでもらえた。 肘折の36人衆にお願いして数珠をまわす儀式を撮影できるのかどうかと、数珠をつくるための餅の手配を取付けてもらった。 僕も餅で数珠をつくったことなどないので、どれくらいの量が必要かも分らないままで。 |

|||||

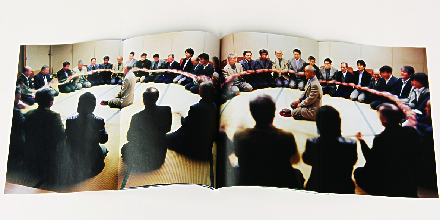

| 宮本 | 36人衆とは、肘折温泉のお湯の権利を持っている旅館の旦那衆ですね。 彼らの地蔵講は様々ある講のなかでも、もっとも力を持っていて、もう800年以上もこの地に定住している家々の代表として、生活の基盤である湯の分配を協議し維持してきました。 36人衆が数珠まわしをするのは年に1回だけで、この日の地蔵講は温泉経営に関する重要な会議とセットで日程が組まれています。 だから、立花さんから「餅で数珠まわしをやりたい」と申し出があった時は、正直に言って不安な気持ちもあったのですが、36人衆を束ねている代表の方にお願いしたところ、「主旨はよく分りませんが、いいですよ」と受け入れていただけたのです。 |

|||||

| 立花 | 36人衆が数珠まわしをする12月8日の前日に再び肘折に入り、旅館の宴会場を使わせてもらって、宮本さんと『球体』編集の久保さんと3人で、炊飯ジャーに入れて用意してあった3升の餅を使って数珠をつくりました。

僕は一生懸命につくっていたのに、「立花さん、餅を丸めるのが遅かったよね」って言われて。 「宮本さんがやったら3倍くらいの速さで出来ていましたよ」って(笑)。 あの時はその柿崎さんにも手伝ってもらって、飲みながら、餅をつまみ食いしながら夜の3時まで…よくできたなと思います。 数珠まわしの前におこなわれた36人衆の会合は、源泉からそれぞれの旅館に引いてくるお湯とかの話だと思うけど、それなりに緊迫している感じでした。 若い人もお年寄りもいて。 傍から見ていてもピリピリしていたのですが、とはいっても数珠まわしは快くしてもらいたいという思いがあってハラハラしました。

床の間には天照大神の掛け軸と、男地蔵が置いてあった。 それから中央に数珠まわしをするためのスペースが空けてあって、宴会の準備もしてあった。 |

|||||

| 宮本 | 床の間に向かって、36人衆全員で手早く二礼二拍手をしたら、「じゃあ、やるべ」と、雪崩のように中心をどっと集まって、数珠を取り出してひろげて…。 | |||||

| 立花 | 一連の流れがものすごく早かったよね。 | |||||

| 宮本 | そして、真ん中にいる人がコンコンと小さな鐘を鳴らすと、そのリズムに合わせて、数珠が回っていきます。 それを立花さんが撮る。 |

|||||

| 立花 | これも早い。 あまりにも数珠をまわす速度がスピーディーで、ピントとか露出の設定が追いつかない。 もちろん見てないですからね、撮影しているこっちのことは。 それで慌てていたら、どんどんまわっていた数珠が突然、プツリと切れたのです。 切れてバラバラになったところを皆さんが修繕している間に、「これ幸い、時間が稼げる」と思って態勢を整えたのです。 そしていよいよ餅の数珠に持ち替えてもらってまわしてもらいます。 これは…マトリックス(笑)。 でも意外に皆さん受け入れてくれて、「おお、まだ柔らかいぞ」とか、「なんで餅なんだ?」とか各々言いながらも、実際の数珠まわしと同じ要領でまわしてくださった。

Photo:JEYONE(球体2より) |

|||||

| 宮本 | すごい写真ですね、これは。後から長老格の方に聞いた話なのですが、肘折ではもともと慶事に餅つきをして振舞う習慣があって、昔は地蔵講でもお餅をついていたそうです。 ですから皆さん、こちらが心配していたほど違和感はなかったみたいですね。 とは言っても、こうした写真はなかなか撮れるものじゃないと思いますね。 まず、双方の信頼関係がきちんとできていないと、こうした儀礼の場に立ち会うこと自体が難しいですし。 また民俗資料として写真で記録することとは違って、提案者のごく主観的なアレンジを加えたやり方で儀礼を撮影するというのは。 きっと来年の地蔵講で「今年は餅ないの?」って皆さんおっしゃるでしょうけど(笑)。 ただ、この数珠まわしの撮影については、場を設定した立花さん自身も、あえて撮影の意図を明確化しないままで立ち合っていると僕は感じました。 これから『球体2』を編集しながら、この風景の意味を考えていくのだと思うのですが。 |

|||||

| 立花 | あの時、東京に帰ってからまだ見ぬ36人衆の数珠まわしの映像が自分なりのイメージとして頭の中に浮かんできたのです。 このことは、さっきお話しした「山」という文字の原型を風景に見るということと、同じ経験だと思います。 数珠まわしを最初にはじめて、ひろめていった人が見ていた風景を、ちょっとイメージできたかなという気分ですね。 あくまで僕なりの解釈ですけれども。 でもこうして肘折や大蔵村での撮影を振り返ってみると、何よりも宮本さんや肘折の方々が、「餅で数珠まわしって、よくわからないからやれないよ」と言われたらもうそれまででしたからね。 快く受け入れてもらって、いろいろ無理なお願いを手配してもらって写真が撮れたこと自体に、とても満足しています。 今後、どういう形でこれらの写真を見せていくかは、また難しい別の作業になるのですが、まずここまではかなりよくやれているという感じです。 |

|||||

| 宮本 | 立花さんはけっしてオープンとは言えないコミュニティのなかに飄々と入り込んでカメラを通して観察しながら、里山…温泉街…団子…地蔵…数珠…餅の円と、肘折の集落の成り立ちの本質を感覚的・象徴的に捉えて風景をつくりあげていった。 餅の数珠玉のように、バラバラだった小さな断片がつながって円になるという立花さんのイメージに、僕も今日ここにお集りの皆さんも巻き取られて、一つのおおきなループをつくっていくという感じですね。 |

5. 自らを彫刻する・酒田の即身仏

| 宮本 | さて、遠野、大蔵村、肘折と、写真を拝見しながら立花さんの話をうかがってきましたが、アーティスト・イン・レジデンスの最後は、月山をこえて日本海側の酒田市の取材でしたね。 | |||

|---|---|---|---|---|

| 立花 | 酒田の海向寺に即身仏を見に行く旅を、『球体2』における東北特集のコンテンツに加えたいと考えていました。 紀行文の執筆はうちの兄にお願いし、僕は基本的に写真家として取材に参加したかたちです。 |

|||

| 宮本 | 「ミイラ仏」として全国的に有名な山形の即身仏は、月山や湯殿山を中心的霊場として生まれた修験道と真言密教が融合した山岳信仰の遺物です。 酒田の海向寺では、一説によると江戸時代まで、代々の住職が自然災害に見舞われた年に飢餓状態に陥って苦しむ人々のために自分から進んで即身仏になったと言います。 立花さんが撮影されたのは、今もお寺に伝わる忠海上人の即身仏ですね。

手に持った鈴の音が、地上に突き出た竹筒の空気孔から聞こえなくなったら亡くなったということで、しばらくそのまま置いて堀り出して…ちゃんとミイラになっていれば即身仏になれる。 立花さんが『球体』に即身仏を取り上げた理由はなんだったのですか? |

|||

| 立花 | もともとは、うちの兄が「見たい」というところからはじまっているんです。 『球体』の編集は、既に完成したフォルムよりも、物事をつくっていく際の気持ちとか過程を軸に進んでいきます。 僕が最初にその話を聞いたときに、「仏を自らの身体でつくる」というベクトルがすごく気になった。 まるで自分で自分を彫刻していく作業みたいだなと思った。 実際に撮影していた時も、僕はそんなに…上手く言えないですけれど、解説してくださった住職の奥さんが気さくにお話されるので、目の前に本物の即身仏があっても気楽に撮影できましたね。 海向寺に奉ってある2体は、修行を成し遂げられたからこそ立派な厨子に入れられて信仰されているのだけれど、僕がすごく興味があるのは、むしろ眼に見えない、失敗しちゃった人たちですね。 |

|||

| 宮本 | つまり、上手く即身成仏が出来なかった修行者たちの存在ですか? | |||

| 立花 | そうです。きっと即身仏になることを目指して頑張ったのに、様々な理由でなれなかったことの方がすごく人間的というか。 即身仏たちの背景には、そういう人たちがたくさんいたのだろうなって思うわけです。 |

|||

| 宮本 | 今回の立花さんの東北取材は、僕にとっても様々な出会いがあった旅でした。 レジデンスたいへんお疲れさまでした。『球体2』の発行、楽しみにしてます。 |