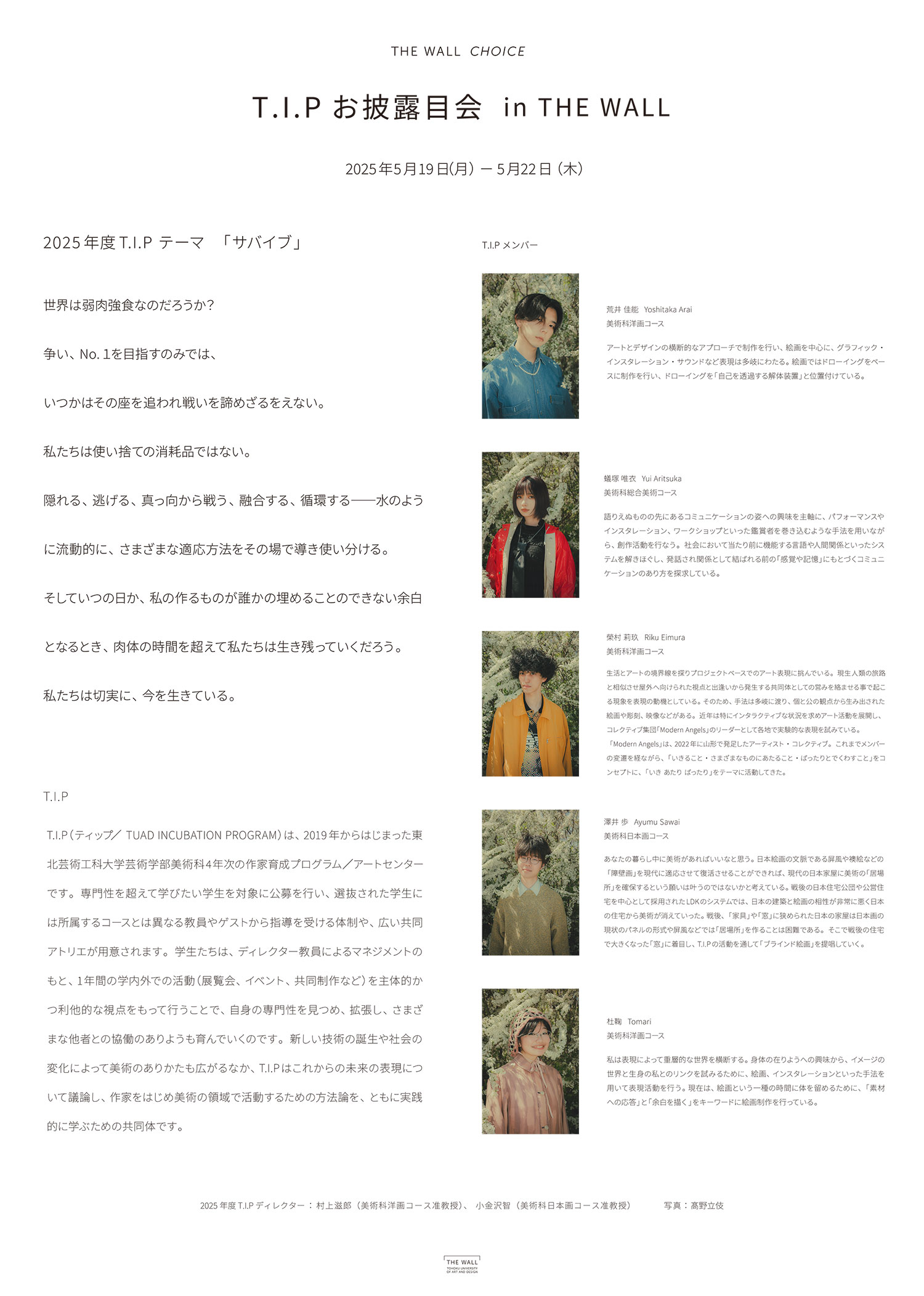

協働しながら社会とつながるという新しい価値観――アーティスト育成プログラム「T.I.P」が目指すもの/T.I.Pディレクター 村上滋郎准教授(美術科 洋画コース)×小金沢智准教授(美術科 日本画コース)

インタビュー

#T.I.P#在学生#教職員#美術科上記写真左から)T.I.Pディレクターを務める 村上滋郎 准教授 と 小金沢智 准教授

本学の美術科が展開している特別プログラム「T.I.P(Tohoku University of Art & Design Incubation Program)」が、今年で7年目を迎えました。これは将来アーティストとして活動することを強く志望する学生を選抜し、より実践的な学びの場を提供するというもの。近年は、社会との接点を重視した新しいアーティスト育成に取り組んでいます。そこで今回、T.I.Pのディレクターを務める村上滋郎准教授と小金沢智准教授にインタビュー。活動内容やアーティストとして目指すべきところについてお話しいただきました。

・ ・ ・

主体的かつ利他的な視点でアートと向き合う

――はじめにT.I.Pについて教えてください

村上:アーティストとして活躍できる人材の育成・輩出を目指し、毎年、アーティスト志向の強い応募者の中から4~8名くらいのメンバーを選抜する特別プログラム「T.I.P」を展開しています。選ばれたメンバーには自分の所属しているコースのスペースに加え、T.I.P専用のアトリエも用意するとともに、T.I.P独自で招聘するゲストの講義やトークセッション、さらには自分の作品を講評してもらえる機会も設け、アーティストとして生きていく上での心構えや考え方に触れる機会を提供しています。また、進学も視野に入れて、大学院とも連携した取り組みを展開しています。

――村上先生は昨年度から担当されていますが、T.I.Pならではの取り組みについてはどのようなものがありますか?

村上:去年は6月に仙台のGallery A8Tで展覧会を行ったり、今年の1月から3月まではOF HOTELという仙台のアートホテルでの展示も実施しました。また、T.I.Pトークというイベントを5回にわたり開催しています。学生の要望を基に、社会との関わりや地域に対する眼差しを持ったアーティスト、あるいはテクノロジーを使っているアーティストなどをゲストとして招き、インタビュー形式でトークを行いました。そして、その中のお一人であるアーティストの やんツーさんには、卒業制作展でも講評していただきました。

――今年度はどのような活動を予定していますか?

村上:今年も引き続き、展示やT.I.Pトークの開催を予定しています。その年ごとのテーマは学生同士で話し合いながら考えてもらっているんですけど、今年のテーマは『サバイブ』です。これは弱肉強食的な意味合いに限らず、時には“隠れる”“逃げる”など、様々な適応方法をその場で流動的に導きだし、使い分けていくこともサバイバルなんじゃないか、という思いが込められています。

小金沢:そもそも美術における“強さ”とは何なのか?ということ。作家や作品の評価は、時代やジャンル、地域など、さまざまな文脈によって大きく変わるんですよね。ですから、長く活動を続けようと思えば思うほど、一点突破的な強さだけではない何かが必要になってくるように思います。どこかで必ず、“負けた”と感じることや、うまくいかなかったなって思うこともありますから。

T.I.P 活動の様子>Instagram

村上:ちなみにいつもなら4月から新メンバーでスタートという流れなんですが、今年は東京・神田のthe Cというシェアオフィスが、節目となる10年を迎えクローズするということで、3月の時点でアーティスト・イン・レジデンス※の機会をいただきました。そういった意味でも非常に勢いのあるスタートを切れたんですけど、どうしても個性が強く良い意味でも自己主張が強い学生たちなので、揉め事が起きたりもすることもあるんですね。もちろんお互いがライバル的なところもありますし。

でも我々の経験で考えると、活躍できるアーティストというのは自分のことだけじゃなくて他の人に対してもちゃんと気を配ることのできる人が多いし、結果的にやっぱりそういう人とまた仕事がしたいと思う。ここ15年ほどでアートの潮流は大きく変化しました。2000年代頃までは一人の作家性を称揚する「アーティスト至上主義」の時代でしたが、2010年代以降は社会や人との関わり、協働を通して何かを提示し乗り越えていくムーブメントへと変わってきています。

※ アーティスト・イン・レジデンス:芸術家が一定期間、ある場所や施設に滞在しながら創作活動を行うこと

小金沢:これまでT.I.Pでは、「タフなアーティストを目指す」ということを目標の一つに掲げてきました。では、アーティストにとって“タフさ”とはどういうことか?もしかしたら、現代ではその中に、他者との協働をはじめとして自分以外の誰かと“うまくやっていく”ことも含まれているんじゃないかなと思うんですね。日本に限らず、世界的に作家としての生き方が緩やかに変わってきている今、T.I.Pという場所自体も、ただ一人、個人として強くあるということではなく、そこに何か+αのありようみたいなものを1年間の活動を通して学べるというか、体験をしてもらえる場になるといいなと考えています。

村上:メンバーそれぞれが同じ大義とか志を持っているわけではないので、やっぱりなかなかうまくいかないこともありますよね。でもここを出てから後に活きてくることってたくさんあって、そういうのも含めてT.I.Pでの学びなんだろうなって。

――T.I.Pの存在は、他の学生に対してどのような影響を与えていますか?

村上:これはかなり影響があって、T.I.Pに選ばれなかった学生はやっぱり「悔しい!」ってなるので、より個人の作品に集中して、結果、優れた卒業制作を東京で展示する東京選抜展に選ばれたり、あとは自主的にグループをつくって展覧会をしたりするケースもあります。そこからT.I.Pの学生も、より「やらなきゃ」って思ってくれるといいんですけど(笑)。でも今年は「もっといろんな人が入りやすい場所として運営していきたい」っていう意見がT.I.P内で多く出ていて、メンバーそれぞれが自主企画みたいな感じで展覧会を開いたり人を集めてワークショップをしたり、「パフォーマンスやるから来てください」みたいなことを主体的に行っていてすごくいいなと思っています。

――ちなみにT.I.Pで養われる感覚というのは、大学院に進学する上でも活きてくるでしょうか?

村上:活きてくると思いますよ。大学院に進んだあとも、活動であったりポートフォリオなど自分がやってきたことや協働してきたことという部分で語れるものは多くなるのかなと。説得力のある言葉は実際に行動してきた人からしか出てこないと思います。そういった意味でも説得力ある経験が積めているんじゃないでしょうか。

それからT.I.Pがつくられたもう一つの目的に、大学院での2年間がすごく短いというのがあるんですね。自分の研究と作品制作的なことを両方していく2年間って結構短いので、T.I.Pでの1年間をもうこれまでの大学院の1年目みたいな形にして、大学院も含めて3年間、自分の研究をしっかりできるようにしようと。そういったところからT.I.Pには副担当制というものがあって、自コースの担当ゼミの先生+他の領域や他学科の先生に副担当でついてもらうことができるようになっています。

小金沢:ただ、副担当をお願いしたからと言って自動的にその先生が何かしてくれるわけではないので、そこは学生が自分からどんどん聞きに行くなどしてもらいたいですね。どれだけ自分から主体的に動けるかでかなり変わってくると思いますし、やりたいことがあるなら僕らはそれに力を尽くしたいので。

持続可能なアーティスト活動への道筋

――小金沢先生は今年度からの参加となりますが、どのような思いで関わっていらっしゃいますか?

小金沢:美術科では共通の授業が1年生の時からあって、2年生、3年生と自分のコース以外の人たちと何かを学んだり一緒に取り組むといったことがカリキュラムの中に含まれているんですけど、それってすごくいいことで、僕は、学生のうちは視野を広げられるだけ広げた方がいいと思っているんですね。

4年生ともなると自分が所属するコースで仲間や親しい友だちもできて、何か言ったらツーカーで分かり合えて、居心地がよくなっていたりもする。同じ専門性の中で親密になるのはもちろんよいことなのですが、一方でいずれみんな大学は卒業して出ていきますから、活動をしていると出身大学はもちろん同じ専門性に留まらない出会いが沢山あります。ですから、専門性を大事にしながら、さらに外に開いていく気持ちも持ってもらいたいと思いますし、そこにこそ作品が成長するきっかけがあったり。だからこそ、4年生という卒業制作に邁進しなければいけないすごく大変な時期に、他コースのメンバーと共に何かをつくったり、考えたり、協働したりするT.I.Pでの活動が、彼らの視野をより広げてくれると思っています。いろんな考えを持つ他者との協働やコミュニケーションを通して、自分のやりたいこと、希望、欲望、思いみたいなものの着地点をうまく見つけていくというのも作家として必要な能力で、それは実際に僕がキュレーターとしてアーティストと展覧会をつくる時に経験してきたことなので。たとえば展覧会においても、作家とキュレーターをはじめ関わる人同士が思いを共有して、同じ着地点を見出さないと全体が瓦解してしまうということがあるわけです。

ですから自分がやりたいことを実現する時の、人とのやり取りみたいなものを学生のうちからT.I.Pで経験することで、「あれってこういうことだったのか」って少しでも思ってもらえればいいなと。そういうちょっとした厳しさみたいなものも何か感じてもらいたくて。

村上:そうなんですよね。ここでの経験は非常に実践的で、まさに大学を出てから直面する仕事につながることを今から実践できていると感じます。実際T.I.Pの卒業生から活躍している人たちが出てきていることを考えても、その流れを止めたくないですし、我々は今のアートシーン、そしてさらにちょっと先のアートシーンまで見据えた生の体験みたいな実践ができる環境にしていかないといけないなと改めて感じました。“作家を育成・輩出する”ための特別プログラムであるT.I.Pは、美術教育としての実践・実験の場であり、生の作家の現場みたいなものを経験できる場でもあるので。 それから、作家志望が強くてもお金がなかったら制作できないわけで、自分で収入を得てそのお金で自由に制作を続けていく―。そうやってよりしがみついた人だけが残っていける世界なんですね。だからこそ成功するためには、まず“やめない”ことが重要です。その継続の方法は人それぞれなので、招いたゲストから学び吸収できる場にしたいと考えています。

小金沢:そして、そうやっていろんな考え方をインプットして、活動の途中で制作をいったん休むということがあって全然おかしくないと思うんですよね。たとえば、仕事や結婚、出産・育児、あるいは親の介護とか、生きていれば作品の制作がままならない時期って普通にあることで、それで休んだからもう作家活動に戻れないなんてことはあってはいけないと僕は言いたい。だからこそ地盤固めみたいなものは必要ですし、作家としての活動内容とか、勝ち負けだけではない美術についての価値の考え方とか、そういったものを柔らかく広げていくことで“タフさ”を拡張していけるといいのかなと。アーティストって“一本立ちすると偉い”みたいな価値観がどうしてもあって、それを目指すことを僕は否定はしないんですけど、T.I.Pを出た卒業生でも仕事しながら制作を続けている人はいますし、いろんなアーティストの話を聞いても、生計の立て方というか生き方は本当にさまざまですから。

村上:あとは発信していくことの重要性ですよね。セルフプロデュースが得意な学生もいればそうでない学生もいます。だからこそ協働を通して補い合い、一緒に発信していくことが大切だと思います。そこからちゃんと『サバイブ』していける人たちがどんどん出ていくといいなと思っています。

――アートを学んで社会に出ていくことの意味とは?

小金沢:僕は美術を勉強する素晴らしさの一つとして、いろんな人との関係ができる、ということがあると思っています。今生きている人だけではなくて、もう亡くなってしまった人であっても、表現や活動を通してそこに何か心の結びつきとか関係性みたいなものが生まれて、それが自分が生きる上での拠りどころになる。もしかしたら、何十歳も違う世代のアーティストと何かで知り合って仲良くなるかもしれない。あるいは芸工大であれば地域でのプロジェクトも多いわけですが、アーティストに限らず、まちで出会った人と思いがけない関係が育まれることもあります。そうやって美術というものが媒介になって、国や地域、世代を超えていろんな立場の人と出会うことがありうるわけです。

日本は既に超高齢化・少子化の社会が訪れていますが、これから先の将来でも、一人で生きていくってことがどんどんしんどくなってくるんじゃないかという僕は思うんですね。だからこそ良くも悪くも家族や友人、パートナー、そういう人間的な関係性の結びつきというのがきっと強くなってくる。そんな時に、すごく親密ということじゃなくても、小さくても他者との関係性が緩やかにできていると生きやすいんじゃないか。そもそも作家としての“成功”ってなんだろう?と考えたとき、作品がすさまじい高値で取引される、ということだけでは決してないはず。つくることを通して幸せに暮らしている人たちはきっとたくさんいて、それって一つの理想だなと。

――そんなふうに、アーティストというのは人間関係を切り離しては考えられない?

村上:そう思います。

小金沢:ただ、そこがなかなか前に出にくいっていうのはありますよね。

村上:評価されたのが個人の作品であったとしても、その表現とか作品の背景にはいろんな人との関わりとか支えがあるものなので、そういう前に出てこない人たちに対しても何かしらの形で還元されるような関係性を作っていくべきかなと個人的には思っています。

小金沢:それから芸工大には就職率の高さという特徴があって、それはキャリアセンターの職員や僕たち教員の学生たちに対する手厚い指導体制があるからですが、同様に、美術科ではアーティストを目指す学生にも作家活動や卒業後のキャリアに関する様々なプログラムを組んでいます。今年の秋から始まる「アート展示概論」という2年生の授業では、展覧会の企画や運営、設営について学んだり、アーティストの方に来ていただいてどんな活動をしているのか話していただいたりする予定で、また3年生になると「アートキャリア論」や「アーティストマネジメント」など、アーティストが社会の中でどのように関係をつくってそれを仕事にしているのかを学ぶ授業があります。さらに、必修ではなく公募ですが4年生になるとT.I.Pがあって―。というふうに、社会の中でのアーティストの役割や可能性を学び、アーティストとは極めて多様な存在であるということを知るカリキュラムが美術科では設計されています。

アーティストというと孤高だったり変わり者という社会的イメージが残念ながらありますが、少なくとも現在においてアーティストはそのような社会から隔絶された存在ではなく、むしろ密接に結びついていて、その中でそれぞれがユニークな“仕事”をしているわけです。授業を通して、学年を追うごとにアートやアーティストに対する学生の解像度が上がっていくといいなと考えています。

村上:あと美術教育に関わる中で個人的に感じていることがあって、今ここにいる学生たちが学生のうちから起こした何かみたいなものって、実はすごく斬新だったり新しい価値になる可能性ってあると思うんですね。僕は今まで見たことない表現に出会えることを教育現場にいていつも期待しているし、小金沢先生も常に学生に対してリスペクトの姿勢で見てくれているので、日々いろいろ問題も起きるけど(笑)、やっぱり学生の作品って面白いなって思えるんですよね。

・ ・ ・

T.I.Pが始動して7年―。近年はアート界で成果をあげるT.I.P出身者も増え、さらには入試の段階でエントリーシートにT.I.Pについて触れる受験生も出てきています。 個人の才能開発と社会性の育成、専門性の追求と学際的な学び、競争と協働。一見相反するこれらの要素をうまく組み合わせながら学んでいけるからこそ得られる、真の“タフさ”。常に変化し続ける社会の中で、アーティストとして、そして一人の人間として豊かに生きていくための力を育む場となっていることを、今回のインタビューを通して強く感じました。

(撮影:法人企画広報課 取材:渡辺志織) 村上滋郎准教授 プロフィール 小金沢智准教授 プロフィール 美術科の詳細へ

東北芸術工科大学 広報担当

TEL:023-627-2246(内線 2246)

E-mail:public@aga.tuad.ac.jp

RECOMMEND

-

2025.04.08|インタビュー

工作コンテンツを通して引き出す、子どもたちの自由で独創的な発想/アートエデュケーター・卒業生 髙野奈美

#卒業生#総合美術 -

2021.04.10|インタビュー

何かを作るって、楽しくて苦しくて難しくて面白い/映像作家・卒業生 ミラーレイチェル智恵

#卒業生#映像 -

2025.04.08|インタビュー

授業を通して発見する、生徒たちの意外な一面や創造性が大きな刺激に/中学校教諭・卒業生 浅沼珠央

#卒業生#版画